हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब संस्थाएँ और गठबंधन, जो कभी सामूहिक इच्छा के प्रतीक थे, अपना अर्थ अब खोते हुए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र का नैतिक बल अब अर्थहीन है। नाटो अपने उद्देश्य में भटक गया है। जी-7 के देश आपस में उलझे हुए है। वही जी-20 अपनी ही कलह में लड़खड़ा रहा है। ऐसे ही एससीओ (SCO) अपने अंतर्विरोधों में झूल रहा है, और अफ्रीकी संघ आकांक्षा और स्वायत्तता के बीच फँसा हुआ है। मगर इन सबके बीच में दक्षिण पूर्व एसिया का आसियान (ASEAN) गठबंधन है जो न ढहता है, न जीतता है, बस टिके रहने की ऐसी कला जान चुका है जिससे अपने आप आपसी सहयोग लगातार बढ़ता हुआ है। इसकी तुलना में यदि भारत धुरी पर बने दक्षिण एशिया के सार्क संगठन की दशा देखे तो क्या लगेगा? दक्षिण एसिया न केवल सर्वाधिक बेमतलब संगठन है बल्कि सदस्य देशों के परस्पर संबंधों में पड़ौस धर्म भी नहीं है!

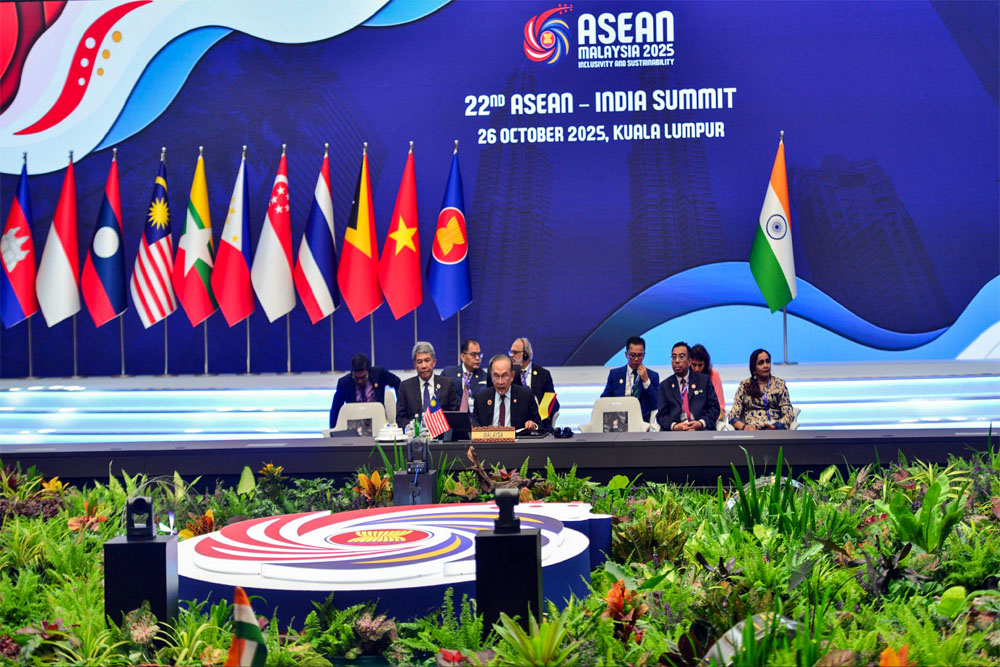

अभी दुनिया के तमाम नेता कुआलालंपुर में जुटे हैं। और यह अपने आपमें आसियान के इस सवाल का जवाब है कि वे इस शताब्दी में गठबंधन की अपनी ताकत से पहचान बढ़ाते हुए है। यह क्षेत्र भी पूर्व एशिया के साथ एशिया की कहानी लिख रहा है।

यों इस साल का 47वाँ आसियान शिखर सम्मेलन कई मुश्किलों में है। म्यामार संकट सुलग रहा है, अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता गहरी हो चुकी है, और जो देश कभी संतुलन साधने में निपुण थे, वे अब दो गुरुत्वों के बीच फँसे हुए हैं, किसे साधें, कितना झुकें, और किस कीमत पर?

कुआलालंपुर में डोनाल्ड ट्रंप और चीनी प्रधानमंत्री ली च्यांग दोनों पहुँचे हैं, हर कोई अपने-अपने एशिया के भविष्य के साथ। उनकी समानांतर मौजूदगी यह कहानी बताती है कि आसियान अब भी मंच है, लेकिन लेखक नहीं। इस सप्ताह का प्रतीकात्मक उजाला टिमोर-लेस्ते की औपचारिक सदस्यता से आया। दो दशकों में पहला नया सदस्य, एक छोटा देश, एक बड़े प्रयोग का हिस्सा बना। पर यह विस्तार भी उतना ही आशंकित है जितना आशावादी।

इस वर्ष की अध्यक्षता करते हुए मलेशिया ने एक बड़ी सबसे महत्वाकांक्षी योजना रखी है- आसियान कम्युनिटी विज़न 2045। चार स्तंभों पर आधारित यह दृष्टि है – राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, और कनेक्टिविटी। लक्ष्य विशाल है: दक्षिण-पूर्व एशिया की 70 करोड़ आबादी को 2045 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और अब उनका नया सपना है डिजिटल बनना। इस सपने का केंद्र है डिजिटल इकोनॉमी फ़्रेमवर्क एग्रीमेंट (DEFA) – यदि यह इस वर्ष संपन्न हो गया तो यह दुनिया का पहला क्षेत्रीय डिजिटल समझौता होगा।

यह सपना 2030 तक दो ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का वादा करता है- डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के नियमों को एकजुट करते हुए। पर विरोधाभास साफ़ है, आसियान डिजिटल एकता का कोड लिख रहा है, जबकि उसकी वास्तविकताएँ एक-दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। मलेशिया ने चार “प्राथमिक लक्ष्य” रखे हैं – व्यापार, कनेक्टिविटी और डिजिटल लचीलापन बढ़ाना। पर आँकड़े अंतर दिखाते हैं

आसियान के कुल व्यापार का आधा हिस्सा सदस्य देशों के साथ है, पर केवल पाँचवाँ हिस्सा उनके बीच का है। यूरोपीय संघ के विपरीत, जहाँ आंतरिक व्यापार पारस्परिक निर्भरता का इंजन है, आसियान का बाज़ार अब भी असमान और असंतुलित है। इसकी आर्थिक एकता, जैसे इसकी राजनीति, सावधानीपूर्वक प्रगति में है।

इतिहास बताता है कि इसकी घोषणाएँ कागज़ पर हमेशा मज़बूत लगती हैं, पर व्यवहार में ढीली। बीस मिलियन डॉलर का वार्षिक सचिवालय बजट उसके महाद्वीपीय सपनों के आगे मामूली है। और उसका प्रिय “कंसेंसस मॉडल”, जिसे कभी “आसियान वे” कहा गया, अब अक्सर गतिरोध का कारण बन जाता है, न्यूनतम सहमति को एकता के रूप में पेश करने वाला ढाँचा। विविधता, जो कभी इसकी ताक़त थी, अब इसकी सीमा बन चुकी है दस राजनीतिक व्यवस्थाएँ, दस आर्थिक मॉडल, और उतनी ही लोकतंत्र की परिभाषाएँ। विज़न 2045 तभी सफल होगा जब आसियान यह स्वीकार करे कि सहमति, सामंजस्य नहीं होती।

आसियान की सबसे बड़ी कमजोरी म्यांमार में खुलकर सामने है। सैनिक क्रांति के पाँच साल बाद भी देश गृहयुद्ध में डूबा है, 35 लाख विस्थापित, 14 लाख शरणार्थी, 6,700 से अधिक मौतें। फिर भी आसियान 2021 की अपनी फ़ाइव-पॉइंट कंसेंसस से चिपका है, हिंसा रोकने, संवाद खोलने, सहायता पहुँचाने और विशेष दूत भेजने का वादा। कागज़ पर यह आसियान की एकता का साहसिक कदम था; व्यवहार में इसकी सबसे सार्वजनिक विफलता। सेनापति और संगठन दोनों ही इस योजना को कूटनीतिक पर्दा बना चुके हैं।

मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन कहते हैं “इसे लागू करना कठिन नहीं।” पर जब युद्धविराम प्रेस रिलीज़ से पहले ही टूट जाता है, तो यह आशावाद खोखला लगता है। म्यंमार के जनरल अब दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी में हैं एक राजनीतिक नाटक जो सैन्य शासन को वैध ठहराने के लिए लिखा गया है। यही आसियान की अंतिम परीक्षा होगी: वह इस तमाशे में शामिल होगा या इसका विरोध करेगा। यह संकट “आसियान वे” के मिथक को चकनाचूर करता है। तभी आपसी सहमति अब पक्षाघात जैसी है; तटस्थता, संवेदनहीनता। म्यांमार अब सिर्फ़ मानवीय त्रासदी नहीं बल्कि आसियान का नैतिक परीक्षण है।

शिखर बैठक की शुरुआत औपचारिक रूप से शुभ कही गई, टिमोर-लेस्ते का स्वागत और एक सीज़फ़ायर समारोह। पृष्ठभूमि में लिखा था “Delivering Peace”, थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल और उनके कंबोडियाई समकक्ष हुन मानेत ने पाँच दिन की सीमा झड़प के बाद विस्तारित शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समारोह की निगरानी कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

क्यों? क्योंकि यह केवल पड़ोसी कूटनीति नहीं थी, यह महाशक्तियों के मंच की राजनीति थी। अमेरिका ने व्यापार, टैरिफ़ के ख़तरे और सार्वजनिक हस्तक्षेप के ज़रिए दोनों देशों को युद्धविराम के लिए राज़ी किया, एक द्विपक्षीय विवाद को क्षेत्रीय प्रभाव और व्यापार की कसौटी में बदल दिया। सीज़फ़ायर का “हस्ताक्षर” इस बार शांति का नहीं, हस्तक्षेप का प्रतीक था। इसी बीच, ट्रंप ने थाईलैंड और मलेशिया के साथ नए “क्रिटिकल मिनरल्स” सौदे की घोषणा की, और कंबोडिया के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते के संकेत दिए।

सो यह सीमा शांति नहीं थी बल्कि संसाधनों की सुरक्षा का पैतरा था। चीन ने कुछ दिन पहले ही दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका और उसके सप्लाई चेन को हिला दिया था। अब वाशिंगटन इन्हें विविधीकृत करने के लिए बेताब है, और दक्षिण-पूर्व एशिया, जो निकल, टंग्स्टन और महत्वाकांक्षा से समृद्ध है, उसकी नई “गोल्ड रश” बन गया है। ट्रंप का यह सीज़फ़ायर दृश्य सद्भावना नहीं, बल्कि रणनीतिक फोटो-ऑप था, शांति और मुनाफ़े दोनों पर हस्ताक्षर करने वाला।

दूसरी ओर, चीनी प्रधानमंत्री ली च्यांग उसी मेज़ पर बैठे थे, जबकि बीजिंग और वाशिंगटन के व्यापार प्रतिनिधि अपने मौन द्वंद्व में लगे रहे। अमेरिकी प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि “चीन के साथ बातचीत में प्रगति हुई है” जो सप्ताह के अंत में होने वाली शी–ट्रंप भेंट की भूमिका बनेगी। असल कूटनीति मंच पर नहीं, गलियारों में चल रही है, जहाँ यह तय हो रहा है कि किसके खनिज, किसके बाज़ार, और किसके नक्शे मायने रखेंगे।

तो फिर आसियान कहाँ? मेज़बानी करते हुए, अपना ही शिखर सम्मेलन किसी और की पटकथा में बदलते हुए। सीज़फ़ायर आसियान की शांति थी, पर सुर्खियाँ अमेरिका की थीं। व्यापार वार्ताएँ आसियान के मंच पर थीं, पर शक्ति-प्रदर्शन चीन का था। क्षेत्र फिर साबित कर रहा है, वह अनिवार्य है, पर नियंत्रण में नहीं। इस अर्थ में, आसियान अब भी वही है जो हमेशा था, दुनिया का प्रिय मध्य मार्ग, जहाँ शक्ति प्रदर्शन करती है, और सिद्धांत विनम्रता से ताली बजाते हैं। वह मंच को जीवित रखता है, भले ही पटकथा किसी और की हो। शायद आसियान की प्रासंगिकता इसी संयम में छिपी है। उसे कभी प्रभुत्व के लिए नहीं, सिर्फ़ टिके रहने के लिए बनाया गया था। वह अब भी संवाद में विश्वास करता है, एक ऐसी दुनिया में जो असहमति की शोर में डूबी है। वही उसका गुण है, और वही उसकी कमजोरी भी।

सदी की शुरुआत वैश्विक संस्थाओं पर विश्वास से हुई थी, और अब उसका अंत थकान में हो रहा है। आसियान उस मद्धम पड़ती रोशनी में खड़ा है, न टूटा हुआ, न तेज़, बस धीरे-धीरे साँस लेता हुआ। अब सवाल यह नहीं कि यह टिकेगा या नहीं, सवाल यह है, वह टिके रह कर अपने क्षेत्र की क्या ठोस पहचान बनेगा?