हवा में थकान तैर रही है। जैसे उमस, नमी हर चीज़ से चिपक गई हो — राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लय सभी में। हर मानसून में ऐसा ही नुकसान दोहराता है। हर बहस उन्हीं घिसे-पिटे तर्कों में उलझी रहती है। हर बहस उसी रटे-रटाए विमर्श में घूमती रहती है, हर संस्थान चुप्पी को स्थिरता समझने की भूल करता है। एक ऐसा देश जो उठने-बढ़ने का दावा करता है, असल में खालीपन में भागता दिखता है — न तत्कालता पर टिकता है और न कल्पना पर। बस एक थकान, मुर्दनगी है, जो सब पर छा गई है।

इस साल कई जगह बारिश बेक़ाबू रही। आसमान ग़ुस्से से भरा, सूरज क्षितिज के पीछे छिपा, यहाँ तक कि चांदनी रातें भी फीकी, उनकी चाँदी धुली हुई। उमस छोटे-छोटे कांटों की तरह चुभती है; सीलन फ़र्श, तकिये, साँस— हर जगह। पहाड़ अपनी नाराज़गी उगल रहे हैं। किश्तवाड़ में 300 घर टूटे पड़े हैं। पंजाब के सुनहरे खेत धान से नहीं, बाढ़ के पानी से चमक रहे हैं। हिमाचल में सड़कें कट गईं, नदियाँ घाटियों को चीर रही हैं और साथ ले जा रही हैं न सिर्फ़ गाद बल्कि माफ़िया का काटा हुआ जंगल भी।

फिर भी मौसम बस बातचीत तोड़ने का बहाना है, बातचीत का विषय नहीं। यह कहानी है ग़ुस्से की, अक्षम्य अक्षमता की, निष्क्रियता की। एक ऐसे देश की, जिसके पास न कोई जलवायु नेता है, न जलवायु नीति, न ठोस आपदा प्रबंध। भविष्य की कोई ठोस दृष्टि नहीं। बस चुप्पी है— पानी से भी भारी चुप्पी। “कौन परवाह करता है, क्यों सोचना, जब तक चल रहा है, चल रहा है।”

और यही उदासीनता, थकान बैठ जाती है। हर मानसून वही दोहराव, हर मौसम नुकसान की नई रिहर्सल।

यह थकान राजनीति में भी गूँजती है। ग्यारह साल से वही मंत्र: मोदी का कोई विकल्प नहीं। मोदी हैं, इसलिए भारत उठ रहा है। अंधभक्ति इतनी गहरी कि कुछ लोगों के गुजर के लिए रैवंड़ी, सबसिडी, कर्ज को ही पूरे देश की प्रगति समझ लिया गया। भाई-भतीजावाद की क्रोनी समृद्धि और ओलिगार्की को विकास की ठोस व्यवस्था मान लिया गया।

2014 में, जब मोदी अभी “बन रहे” थे, मैंने दो वरिष्ठ संपादकों से कहा था: “उनका आभामंडल पुतिन जैसा है।” उन्होंने हँसकर टाल दिया। आज, समानता नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। मोदी वही मज़बूत आदमी बन चुके हैं — राष्ट्रवाद में लिपटे, निष्ठा से सत्ता सहेजते, संस्थाओं को किनारे करते, असहमति को चुप कराते, और कुछ चुनिंदा पूँजीपतियों को आंख मूंद पुरस्कृत करते हुए। जैसे पुतिन, वैसे ही मोदी भी विकल्पहीनता और थके हुए जनमानस से ताक़त पाते हुए हैं।

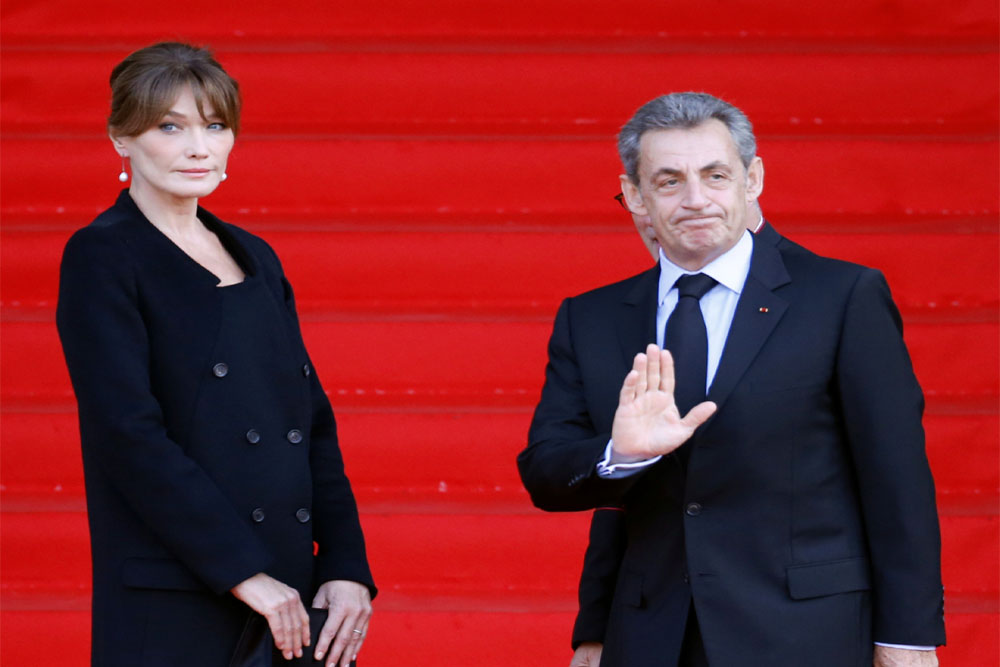

कल ही दृश्य ने शब्दों को मात दी: मोदी, गर्व से चमकती आँखें, घरेलू दर्शकों के लिए विजय का मंचन करते हुए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी यही कल्पना। उनके बगल में पुतिन अपनी जानी-पहचानी मुस्कान के साथ— वही मुस्कान जो उन्होंने ट्रंप से मुलाक़ात के समय पहनी थी। यह मित्रता नहीं, विजय का संकेत है: मैं फिर जीत गया। और अंधभक्त मतवाले, कहानियाँ बुनते है कि मोदी, पुतिन और शी साथ खड़े हैं, ट्रंप, पाकिस्तान और दुनिया के हर आलोचक को चुनौती देते हुए। यह थके हुए जनसमूह के लिए थिएटर है, एक कल्पना जो दोहराव पर पलती है।

थकान सिर्फ़ राजनीति या मौसम में नहीं, यह घरों, बाज़ारों, दफ़्तरों में भी है। दाम वेतन से तेज़ी से भागते हैं, ईएमआई ईंटों की तरह जमा होती है, छुट्टियाँ और शादियाँ उधार पर होती हैं क्योंकि ख़ुशी भी अब प्रदर्शन है। इसे ‘हसल’ कहा जाता है, पर असल में यह बिना रोशनी की गर्मी है— घंटे जलते हैं सिर्फ़ महीने को ढहने से बचाने के लिए, किताबों, कला और ध्यान के लिए कुछ नहीं बचता।

पिछले महीनों मैंने एक व्यक्तिगत और ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड जुटाने की कोशिश की लेकिन किसी दीवार से ज़्यादा भारी जो टकराया वह था सन्नाटा। खालीपन। उदासीनता। क्योंकि इस थकान को हिलाना आरामदायक ठहराव को तोड़ना है। और कोई सोते भालू को जगाना नहीं चाहता।

किसी ने हाल ही में मुझसे कहा, “तुम्हें थकान इसलिए लगती है क्योंकि तुम यूटोपियन सपने पालते हो। तुम्हारी समस्या है कि तुम वास्तविक दुनिया में नहीं जी रहे।” मैंने बस बुदबुदाया, “और क्या तुम वास्तविक दुनिया में जी रहे हो?”

यूटोपिया बनाम “रीयल” — कितनी बार ये संवाद हमारे रिश्तों और हमारी चुप्पियों को आकार देते हैं।

तो सवाल रह जाता है: वास्तविक क्या है और यूटोपियन क्या? और कैसे यह “भारत में रहने का सबसे रोमांचक समय” है, जैसा आमिश त्रिपाठी घोषणा करते हैं, जब इतने कम लोग थकान से बाहर निकलना चाहते हैं और अधिकांश इसकी नीरसता में और डूबना पसंद करते हैं?

हवाई सफ़र के बीच, जब बादल हिले और कप्तान ने सीटबेल्ट का इशारा किया, तभी यह अहसास बैठ गया: थकान अब सिर्फ़ मनोदशा नहीं, यह व्यवस्था है। यह उन कतारों में है जो कहीं नहीं जातीं, उन पोर्टलों में जो सबमिशन पर ध्वस्त हो जाते हैं, उन “कल आना” में जो कभी नहीं आता। यह सुनवाई है बिना फ़ैसले की, यह टेंडर हैं बिना अंजाम के। यह विलंब की सरकार है — एक ऐसी नीति जो इंकार से नहीं, बल्कि आपको इतना थकाकर काम करती है कि आप सवाल पूछना ही छोड़ दें।

त्याग को परिपक्वता कहा जा रहा है। थकान को धैर्य का नाम दिया जा रहा है। और कमरे की सीलन अब उपेक्षा नहीं कहलाती, बस मौसम कहलाती है। यही है व्यवस्था का बचाव: गिरावट को जुगाड़ कहना, देरी को डिज़ाइन, थकान को सद्गुण।

तो चलिए साफ़ कहें। अगर थकान मूड है, तो गुज़र जाएगी। अगर यह जलवायु है, तो हमें ढालेगी। और अभी सत्ता हमारी थकान पर पल रही है — जलवायु नीति टली रहती है अगली बाढ़ तक, संस्थान खोखले हैं और नारों की गूंज है, ओलिगार्की, क्रोनी पूंजीवाद को दक्षता कहा जा रहा है, असहमति को ध्यान भटकाकर दबाया जा रहा है। यह किसी हफ़्ते का मौसम नहीं है। यह एक दशक का वातावरण है।

गणित आसान है: जो राजनीति हमारी थकान पर पलती है, वही हमें थकाए रखेगी। थकान कभी तटस्थ नहीं होती; यह हमेशा किसी के काम आती है। असली सवाल, अगले बादल-फटने से पहले यही है: क्या हम यह हवा साँस लेते रहना चाहते हैं? अगर जवाब ‘नहीं’ है, तो छोटे विद्रोह मायने रखते हैं — ऐसे काम को फ़ंड करना जो कमरे को जगाए, जलवायु नेतृत्व माँगना तारीख़ों के साथ, विशेषणों से नहीं; आभा नहीं, संस्थानों को पुरस्कृत करना; अपने भीतर कॉपी-पेस्ट स्काईलाइन को अस्वीकार करना।

क्योंकि कोई राष्ट्र केवल मसल-मेमोरी और प्रबंधित नीरसता से नहीं उठ सकता। उसे चाहिए घर्षण, बहस, कला, जोखिम — ऐसे नेता जो रूपकों में नहीं, समयसीमाओं में बोलें; ऐसे नागरिक जो त्याग को सहनशीलता समझने से इनकार करें। और इतना सा कहना कि नहीं, मैं यूटोपिया में नहीं जी रही — मैं बस असली दुनिया के बारे में झूठ बोलने को तैयार नहीं।