यों कहानी कुछ नहीं बदलेगी। यदि कुछ बदलेगा भी तो बस इतना कि दुनिया और गहरी अनिश्चितता में धंस जाएगी। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने दुर्लभ सामंजस्यता में फ़िलीस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की नैतिक तत्परता दिखाई है। इसकी घोषणा के समय का चुनाव, बेशक, बहुत कुछ कहता है: मान्यता उस वक़्त आई है जब ग़ाज़ा राख में बदल चुका है, जब वहां बचाने लायक़ सिर्फ़ उसकी जनता की उम्मीदों की स्मृति ही बची है। ब्रिटेन की सहानुभूति तो और भी विडंबनापूर्ण है। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब उसके प्रधानमंत्री ने इजराइल के इस “अधिकार” का बचाव किया था कि ग़ाज़ा की बिजली-पानी काट दिया जाए, मतलब सामूहिक सज़ा का खुला संकेत।

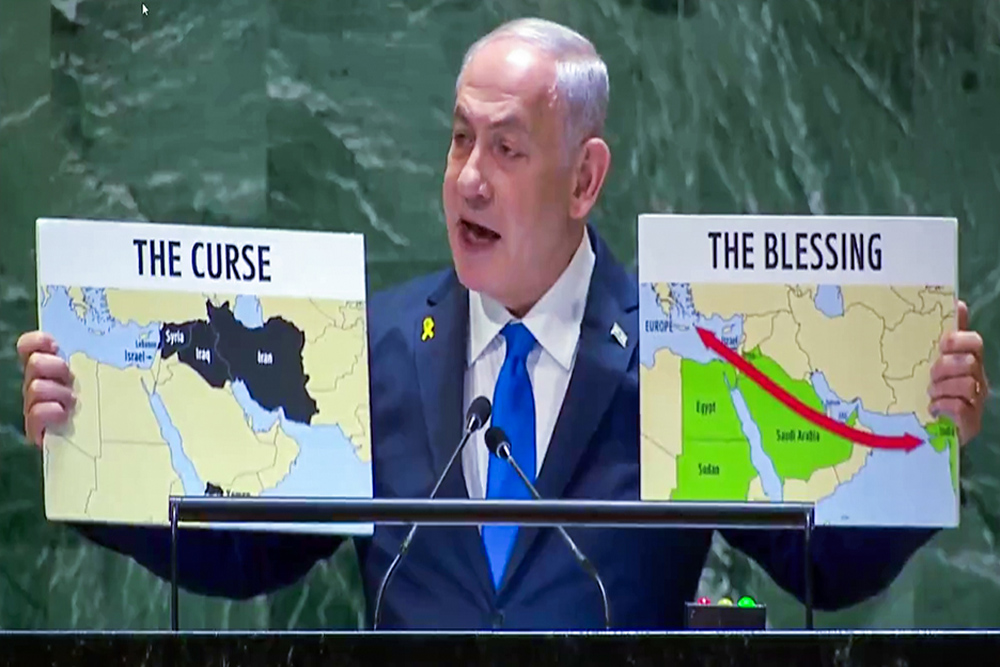

फ़िलीस्तीनी राष्ट्रवाद नई बात नहीं है। वह इतिहास में, नक्शों में और अपने लोगों की कल्पना में हमेशा मौजूद रहा है। जो गायब था, वह पश्चिमी देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति थी। शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि भविष्य इतना क्रूर और अंधकारमय होगा। तभी फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता का कोई खास अर्थ नहीं है। आखिर इजराइल अडिग है; बेंजामिन नेतन्याहू बदले की कसम लिए हुए हैं और हमेशा की तरह अमेरिका की अटूट पीठ पर टिके हैं। वहीं वॉशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, मौसम की दिशा दिखाने वाले पवनचक्की जैसा डोल रहा है — एक दिन घोषणा, अगले दिन विरोधाभास, और वैश्विक मंच को आश्वस्त करने के बजाय उसे और उलझा देना।

बावजूद इसके पश्चिमी सरकारों का फैसला संकेत हैं कि फ़िलीस्तीन की मान्यता अब उस शांति-प्रक्रिया में सौदेबाज़ी का टुकड़ा नहीं है, जो कभी शुरू होती ही नहीं। मगर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इसे दशकों के गतिरोध के बाद “शांति की संभावना को जीवित रखने” के लिए ज़रूरी बताया। फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने तो और आगे कहते हुए कहा: “सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा हमास लड़ाकों को मारना ही समाधान नहीं हो सकता।” ऐसे में मान्यता उदारता के लिए नहीं, बल्कि शांति के विचार के अस्तित्व की दिशा बतलाते हुए है।

यही वजह है कि जी-7 में आई दरार अहम है। ब्रिटेन, कनाडा, फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया का वॉशिंगटन की पटकथा और इजराइल की उस लाइन से हटना, जिसमें मान्यता को “हमास को इनाम” कहा जाता है, छोटी बात नहीं है। यह जितना साहसी और अवज्ञाकारी है, उतना ही देर से और विवशता भरा फैसला भी। असल दबाव इन देशों के भीतर से ही बना। फ़िलीस्तीनियों के लिए उमड़ती सार्वजनिक सहानुभूति, ख़ासतौर पर युवा मतदाताओं, सिविल सोसायटी और मानवाधिकार समूहों के बीच। फिर दबाव आया बाहर से। यह हक़ीक़त कि संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य-देश, जिनमें अधिकांश ग्लोबल साउथ के हैं, पहले ही फ़िलीस्तीन को मान्यता दे चुके हैं।

लेकिन सवाल है कि क्या देर से आई यह नैतिक चेतना उस जंग को बदल सकती है जो रुकने का नाम नहीं लेती, या फिर यह भी उसी प्रतीकात्मक इशारों में गुम हो जाएगी जिनमें दुनिया डूबी हुई है?

हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जो अनिश्चितता का है। और यही अनिश्चितता जनवाद (पॉपुलिज़्म) का ईंधन है। जनवादी नेता शायद ही कभी युद्ध ख़त्म करते हैं; उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। युद्ध उन्हें नारे देते हैं, दुश्मन देते हैं, ताक़त का दिखावा देते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप कोई अपवाद नहीं। उनके लिए ग़ाज़ा का खंडहर त्रासदी नहीं, सामग्री है। जितना ज़्यादा इजराइल ग़ाज़ा पर बम बरसाता है, उतना ही ज़ोर से उनका “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” कोरस वफ़ादारी, सख़्ती और राष्ट्रीय सुरक्षा को गूंजाता है। MAGA की दृष्टि इस पटकथा में पूरी तरह फिट बैठती है: स्क्रीप्ट अनुसार इजराइल सभ्यता की फ्रंटलाइन है, हमास शाश्वत दुश्मन, और इजराइल की कार्रवाइयों की आलोचना ईशनिंदा। इस किताबचे में ग़ाज़ा की पीड़ा का कारण सिर्फ़ हमास है; इजराइल को तो मुक़दमे से पहले ही बरी कर दिया जाता है। नेतन्याहू के लिए यह संरेखण अमूल्य है। ट्रंप की बयानबाज़ी उन्हें ढाल देती है, बढ़ाती है, और यह सुनिश्चित करती है कि ग़ाज़ा पर गिरने वाला हर बम सिर्फ़ जंग नहीं बल्कि एक प्रदर्शन भी है। शक्ति का एक प्रदर्शन जो एक तबाह आबादी के खंडहरों पर खेला जाता है, और जिसे ऐसे पोपुलिस्ट तालियाँ बजाकर देखते हैं जिन्हें शांति से ज़्यादा युद्ध की ज़रूरत है।

इसीलिए, तीन देशों की ताजा मान्यता — चाहे कितनी भी देर से आई हो — कहानी को शायद बिल्कुल न बदल सके पर शांति की संभावना को ज़िंदा रखती है, लेकिन मंच अभी भी उसी अनिश्चितता के लिए तैयार है — उन नेताओं के लिए जो युद्ध ख़त्म करने पर नहीं, उसे कभी ख़त्म न होने देने पर फलते-फूलते हैं।