सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उर्दू भाषा के प्रति पूर्वाग्रह की चर्चा करते हुए कहा, “उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। हमें डर है कि यह राय गलत है क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो-आर्यन भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका जन्म इसी भूमि पर हुआ है।

हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि “भाषा विचारों के आदान-प्रदान का एक माध्यम है जो विभिन्न विचारों और विश्वासों वाले लोगों को करीब लाती है और यह उनके विभाजन का कारण नहीं बननी चाहिए। हमारी गलत धारणाओं, शायद किसी भाषा के प्रति हमारे पूर्वाग्रहों को भी साहसपूर्वक और सच्चाई से वास्तविकता के विरुद्ध परखा जाना चाहिए, जो कि हमारे राष्ट्र की महान विविधता है: हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती।

आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें।” सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उर्दू भाषा के प्रति पूर्वाग्रह की चर्चा करते हुए कहा, “उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। हमें डर है कि यह राय गलत है क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो-आर्यन भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका जन्म इसी भूमि पर हुआ है।

उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों से जुड़े लोगों की ज़रूरत के कारण विकसित और फली-फूली, जो विचारों का आदान-प्रदान करना और आपस में संवाद करना चाहते थे। सदियों से, इसने और भी अधिक परिष्कार प्राप्त किया और कई प्रशंसित कवियों की पसंदीदा भाषा बन गई।”

पीठ ने आगे कहा, “हमारी अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा धर्म नहीं है। भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। भाषा किसी समुदाय, क्षेत्र, लोगों की होती है, किसी धर्म की नहीं। भाषा संस्कृति है। भाषा किसी समुदाय और उसके लोगों की सभ्यता की यात्रा को मापने का पैमाना है।

उर्दू का मामला भी ऐसा ही है, जो गंगा-जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है, जो उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की मिश्रित सांस्कृतिक प्रकृति है। लेकिन भाषा सीखने का साधन बनने से पहले, इसका सबसे पहला और प्राथमिक उद्देश्य हमेशा संचार ही रहेगा।”

जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले की शुरुआत मौलूद बेन्ज़ादी के एक कथन से की थी, “जब आप कोई भाषा सीखते हैं, तो आप सिर्फ़ एक नई भाषा बोलना और लिखना ही नहीं सीखते। आप खुले विचारों वाले, उदार, सहिष्णु, दयालु और सभी मानव जाति के प्रति विचारशील होना भी सीखते हैं।”

भारतीय उपमहाद्वीप भाषा, जाति, सम्प्रदाय और वर्ण के आधार पर पूरी तरह बंटा हुआ है| यहाँ अरबों लोग रहते तो हैं पर सामाजिक सौहार्द नहीं है| सारे धर्म या समुदाय के लोग एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और स्वयं को यहाँ का मूल निवासी भी मानते है|

वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र से प्राप्त बहुत पुराने कंकालों से डीएनए अलग कर उसका अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी के पुरखे पुराने यूरेसियन समुदाय हैं – स्थानीय निवासी आखेटक थे, मध्य-पूर्वी आबादी खेती पर आश्रित समुदाय और केंद्रीय एशिया की आबादी मुख्यतः गरेडिए या चरवाहे थे. पूरी जनसँख्या इन्ही तीन समुदायों के परस्पर सम्बन्ध से संतानोत्पत्ति की देन है|

आश्चर्यजनक तो यह है कि यूरोप की पूरी आबादी भी ऐसे ही तीन समुदायों से पनपी है, तभी दक्षिण एशिया और यूरोप के इतिहास में बहुत समानताएं हैं| सबसे बड़ी समानता तो भाषा में है. प्रोटो-इंडो-यूरोपियन प्राचीन भाषा का एक स्वरुप था, जिससे अंगरेजी, रशियन, जर्मन और हिन्दी जैसी भाषाओं का जन्म हुआ|

इस अध्ययन को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ फिजिकल ऐन्थ्रोपोलोजिस्ट्स के अप्रैल 2018 के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था| नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ बायोमेडिकल जीनोमिक्स में वैज्ञानिक पार्थ मजुमदार ने भी कुछ वर्ष पहले लगभग ऐसा ही निष्कर्ष निकाला था| इस अध्ययन को यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया की प्रिय मूरजानी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रीच और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुमारसामी थन्ग्राज ने संयुक्त तौर पर किया था|

इस अध्ययन दल ने कुल 362 कंकालों से डीएनए के नमूने इकट्ठा किये, कंकालों की आयु ईसा पूर्व 1200 से पहली शताब्दी तक थी| कुल 362 डीएनए नमूनों में से 65 नमूने पूर्वी पाकिस्तान से, 132 नमूने ईरान और केंद्रीय एशिया से और शेष 165 नमूने कज़ाकिस्तान और रूस से लिए गए थे| इन नमूनों के गहन अध्ययन से वैज्ञानिकों को इन लोगों के दक्षिण एशिया में आने और परस्पर सम्बन्ध के समय की जानकारी मिली|

ईसा पूर्व 4700 से 3000 के बीच ईरान के कृषकों ने दक्षिण एशिया के मूल निवासियों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया| दक्षिण एशिया के मूल निवासी आखेटक थे, और शिकार कर ही अपनी जीविका चलाते थे| तुर्कमेनिस्तान और ईरान में मिले कंकालों से प्राप्त डीएनए के विश्लेषण से पता चलता है कि वहां के निवासियों के सम्बन्ध सिन्धु घाटी सभ्यता के समुदाय से थे|

यह सभ्यता ईसा पूर्व 3300 में पनप रही थी| उत्तर और केंद्रीय भारत की अधिकतर आबादी इसी सम्बन्ध से पनपी| फिर ईसा पूर्व 1300 के आसपास जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा तब उत्तर भारत में ईरान के किसानों और यहाँ के मूल निवासियों के परस्पर सम्बन्ध से पनपी आबादी का एक हिस्सा दक्षिण की तरफ पलायन कर गया और वहां के मूल निवासियों से परस्पर सम्बन्ध बनाने लगा| इस तरह एक ऐसी आबादी पनपी जिसे अब द्रविड़ कहा जाता है|

इन सबके बीच यूरेसियन क्षेत्र के चरवाहों का आगमन भी हुआ जिनका सम्बन्ध स्थानीय लोगों से बना जो ईरान के किसान और स्थानीय आखेटकों की संताने थीं| अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार अधिकतर कुलीन जो हिंदी या उर्दू जैसी भाषा बोलते हैं इन्ही यूरेसियन चरवाहों के वंशज हैं|

प्रिया मूरजानी ने पहले भी भारत और पाकिस्तान के 73 समुदायों के 600 लोगों के डीएनए का अध्ययन कर यह बताया था कि आधुनिक भारत के सभी निवासी दो समुदायों – उत्तर भारत के मूल निवासियों और दक्षिण भारत के मूल निवासियों की संतानें है| उत्तर भारत के मूल निवासी केंद्रीय एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के मिले जुले वंशज हैं|

Also Read: विपक्ष फिर पुरानी गलती दोहरा रहा!

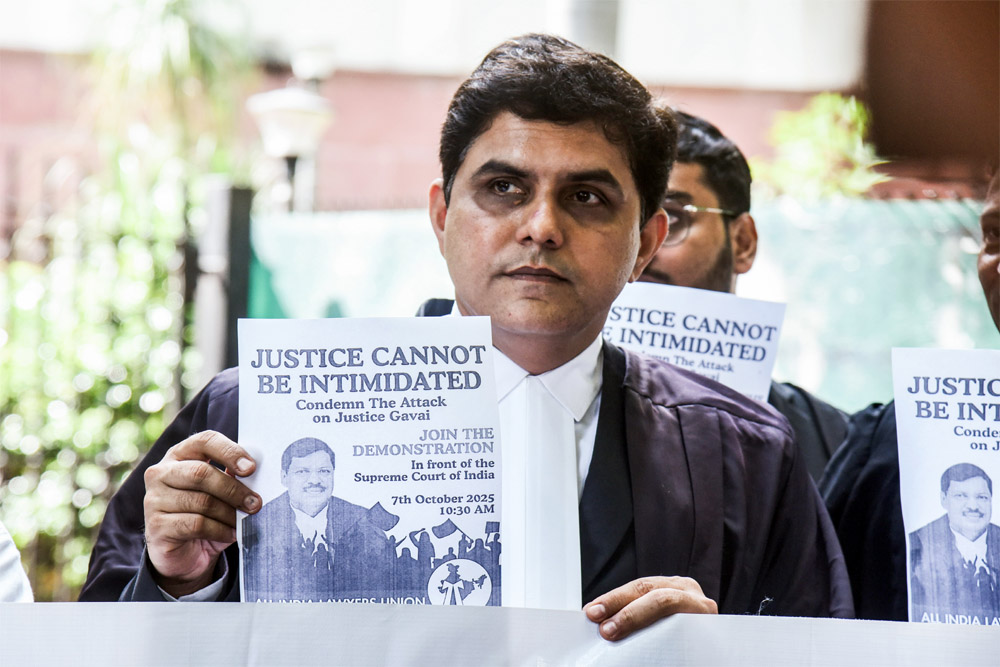

Pic Credit: ANI