भारत कई चीज़ों का पर्याय हो सकता है, लेकिन अपॉलिटिकल बिलकुल नहीं। हम इस पर भी राजनीति करते हैं कि क्या खाएँगे, किसकी पूजा करेंगे, क्या देखेंगे, किससे शादी करेंगे! तभी आवारा कुत्तों से लेकर सड़क पर हुए विरोध तक, व्हाट्सऐप फ़ॉरवर्ड से लेकर युद्ध तक—सबकुछ भारत में वैचारिक छंटनी के शोर में है। राजनीति संसद में ही नहीं, हमारे ड्रॉइंग रूम में है, हमारे चुटकुलों में है, हमारी चुप्पियों में है। और फिर भी, इस लगातार शौर से भरे देश में एक संकट है जो अब भी राजनीतिक चखचख और कल्पना से बाहर है। और वह जलवायु है!

भारत दुनिया का सातवाँ सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देश है। और इसे जानने के लिए आपको किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपनी साँसों में महसूस कर सकते हैं। फोटोऔं में दरकती नदी की तलहटी और डूबे हुए घरों में देख सकते हैं। भारत का 90 प्रतिशत हिस्सा अब चरम गर्मी के ख़तरे में है। गर्मियाँ अब धीमी जलती भट्ठी जैसी हैं, और मानसून सीधी चोट जैसा। 2023 में येल और सी-वोटर के सर्वे में 91 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं।

और फिर भी—न कोई हल्ला, न कोई शोर। न बड़े विरोध-प्रदर्शन, न चुनावी मुद्दा, न राष्ट्रीय आक्रोश।

क्यों? क्या इसलिए क्योंकि जलवायु वोट नहीं दिलाती?

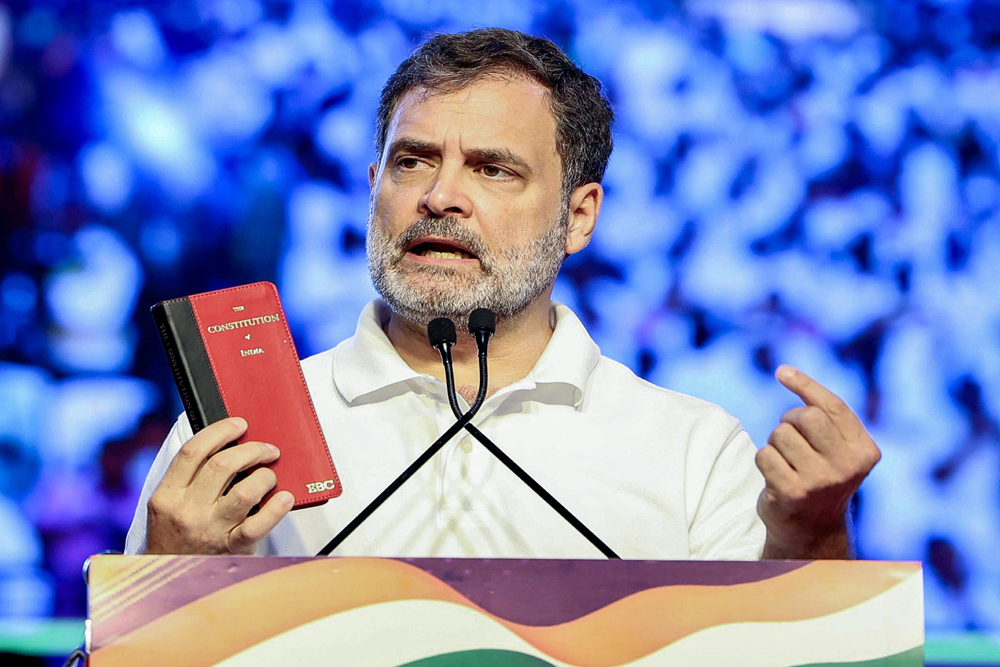

पिछले साल लोग चिलचिलाती धूप में वोट डालने की कतारों में बेहोश हो गए, पर किसी नेता ने इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। बिहार हर साल बाढ़ से डुबता है, जिंदगियाँ मलबे की तरह धुल जाती हैं, पर चुनाव आते ही हेडलाइन और फोकस एक ही बात पर होता है और वह है—जाति। इन दिनों राहुल गांधी बिहार में “वोट चोरी” पर पैदल मार्च कर रहे हैं, जबकि बीजेपी वहा 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण पैना कर रही है। क्षेत्रीय नेता विकास की बात करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि शायद ही कभी जाति-गणित और ज़िला वफ़ादारियों से आगे जाती हो।

हमारे पास एंटी-करप्शन योद्धा रहे हैं। प्रधान सेवक रहे हैं। यूथ आइकन रहे हैं। दलित उम्मीद के चेहरे रहे है। लेकिन कभी, एक बार भी, कोई जलवायु-नेता नहीं उभर कर आया! इसकी वजह साफ़ है।

जाति आपको वोट दिलाती है। धर्म वफ़ादारी देता है। राष्ट्रवाद तालियाँ देता है। लेकिन मौसम, जलवायु परिवर्तन? वह ज़िम्मेदारी मांगता है। लंबी योजना, नीरस नीतिगत बहसें और सभी दलों की जवाबदेही। इसमें लफ्जारी, जुमलों, रेटॉरिक पर नियंत्रण चाहिए, विज्ञान को भावना से ऊपर रखना पड़ता है। आप भीड़ नहीं जुटा सकते यह वादा करके कि “हाईवे कम बनाएँगे।” आप मीथेन स्तर पर आक्रोश नहीं खड़ा कर सकते। और आप यह अभियान नहीं चला सकते कि लोग कम उपभोग करें, धीरे निर्माण करें, विकास की परिभाषा बदलें। जलवायु केवल तब ट्रेंड करता है जब कोई शहर डूब जाए। और फिर भी, अगले दिन किसी उपराष्ट्रपति के इस्तीफ़े या सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर आदेश से उसे भुला दिया जाता है।

नेता भी बादल फटने को “प्राकृतिक आपदा” कहकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बाढ़ किस्मत हो। जैसे लू मौसमी लहर हो। जैसे ग्लेशियर विनम्रता से पीछे हट रहे हों, न कि पिघल रहे हों। इसे “ध्वंस” कह दीजिए—और यह आपका बोझ बन जाता है। जबकि राजनीति अब पूरी तरह बोझ बाँटने पर नहीं, बोझ टालने पर टिकी है। यही असली संकट है।

समाज की चुप्पी

हम सभी दोषी हैं। हमने असफलताओं को सामान्य बना लिया है। पाइपलाइनें फटती हैं, नाले जाम होते हैं, सड़कें बार-बार खोदी और बनाई जाती हैं—और हम बस कंधे उचकाते हैं। दिल्ली के फ़्लाईओवर पर गड्ढे से कार उछलती है—गाली बुदबुदाकर आगे बढ़ जाते हैं। शिमला जाते ट्रैफ़िक में फँसते हैं और चौड़ी सड़कें माँगते हैं, यह पूछे बिना कि क्या यही सड़कें पहाड़ों को ढहा नहीं रही हैं?

दिल्ली डूबी रहती है—राहत में नहीं, ठहराव में। हवा हिलती नहीं। आसमान गीले कपड़े की तरह लटकता है। शहर दर्पण की तरह धुंधला साँस लेता है। मौसम विज्ञान विभाग लाल अलर्ट जारी करता है, और अगले ही दिन धूप जला देती है। बिना उम्मीद के दिन अचानक बारिश टूट पड़ती है, और शहर डूब जाता है।

धाराली हो या किश्तवाड़ का चषोटी, काठुआ या मचैल माता के यात्री—कहीं दीवार-सी उठी बाढ़ पूरे गाँव बहा देती है, कहीं बादल फटने से पहाड़ फटते हैं। यह हादसा नहीं, अब स्थाई पैटर्न है। यह बदक़िस्मती नहीं बल्कि परिणाम है।

पर शासन व राजनीति ख़ामोश

और हम चुप रहते हैं। यही वजह है कि संसद में हीटवेव प्रोटोकॉल पर बहस नहीं होती। पिघलते ग्लेशियर पर वॉकआउट नहीं होता। हम कुत्तों पर ज़्यादा लामबंद हुए हैं, जलवायु पर कम। मंत्री आपदा स्थल पर हाथ जोड़कर आते हैं, रिंग लाइट लगाकर वीडियो शूट करते हैं, मुआवज़ा घोषित होता है—और सब भुला दिया जाता है। जनता भी स्क्रॉल करती है, आह भरती है, दिल टूटने वाला इमोजी डालती है—और अगले संकट तक आगे बढ़ जाती है।

यह चुप्पी निष्क्रिय नहीं बल्कि राजनीतिक और बेसुधी की है। यह रोज़-रोज़ का विश्वासघात है। उनकी नीतियाँ, उनके भाषण, उनके उद्घाटन—हमें यह सिखा रहे हैं कि ऐसा होते रहना ही हमारी तक़दीर है। सो बाढ़ आएगी, गर्मी मारेगी, जंगल कटेंगे। और यही “जैसा है, वैसा चलेगा” मानसिकता बन गई है। मीडिया भी यही करता है—रिपोर्ट नहीं करता, बस रिएक्ट करता है। कोई फ़ॉलो-अप नहीं, कोई राष्ट्रीय बातचीत नहीं, कोई तात्कालिकता नहीं। बस मौसम की ख़बरें—बिना किसी राजनीतिक जवाबदेही के।

वैश्विक मंच और घरेलू सच्चाई

वैश्विक मंच पर भारत की भाषा बड़ी है। भारत ने पेरिस में वादा किया। COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत दिया—500 GW नॉन-फ़ॉसिल, 2070 तक नेट-ज़ीरो। तस्वीरें प्रभावशाली थीं, पर ज़मीनी सच्चाई? कोयला उद्योग अब भी फल-फूल याकि जल रहा है। 2022 में अकेले, पाँच साल से ज़्यादा कोयला ब्लॉकों की मंज़ूरी दी गई। हिमालय में जलविद्युत परियोजनाएँ कुकुरमुत्ते की तरह उग रही हैं—आदिवासियों को विस्थापित करती हुईं, नाज़ुक पारिस्थितिकी को तोड़ती हुईं। सौर पार्क खेतों और आदिवासी ज़मीन पर लग रहे है। हाँ, भारत ने सबसे बड़ी नवीकरणीय क्षमता बनाई है। इसी के PM-KUSUM और नेशनल सोलर मिशन हैं।

पर भारत में अब तक कोई क्लाइमेट चेंज ऐक्ट नहीं बना है। कोई केंद्रीय जवाबदेही नहीं। कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं। बस बिखरी हुई नीतियाँ। काग़ज़ पर एक्शन प्लान है, पर राजनीतिक इच्छाशक्ति कहाँ है? फ़ंडिंग कहाँ है? प्रवर्तन कहाँ है?

सो कुल मिलाकर हम अब भी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं पर बिना स्मार्ट ड्रेनेज के। अब भी जंगल काट रहे हैं एक्सप्रेसवे के लिए। अब भी हरियाली को विनाश की पेंटिंग से ढक रहे हैं और उसे विकास कह रहे हैं। जलवायु सबकी समस्या है लेकिन ज़िम्मेदारी किसी की भी नहीं।

भारत की जलवायु राजनीति अब बड़ी महत्वाकांक्षाओं और प्रशासनिक जड़ता के बीच धार पर खड़ी है। जब तक हम अपने चुनाव, शासन, क़ानून और विकास की कल्पना को नहीं बदलेंगे—वह भविष्य, जिसके लिए योजना बना रहे हैं, शायद जीवित ही न रहे।

असल ख़तरा यह नहीं कि हम तैयार नहीं। बल्कि यह कि हमें हार मानने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सांस न लेने लायक़ हवा, मरती नदियाँ, उग्र बाढ़—इन सबको बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह लेने की आदत बना दी गई है।

जाहिर है व्यवस्था इतनी ऑप्टिक्स में उलझ गई है कि उसने नागरिकों के उम्मीद करने का हक़ ही छीन लिया है। और यह लापरवाही नहीं—यह अक्षम्य है। क्योंकि अगर इसे संकट कहेंगे, तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। असली कार्रवाई। कम फ़्लाईओवर, ज़्यादा जंगल। कम नाटक, ज़्यादा जीवन। नीति—नारे से ऊपर। सच्चाई—शीर्षक से ऊपर।

और आख़िर में, यह सवाल उठाना होगा कि पर्यावरणवादी के तौर पर नहीं बल्कि नागरिक के तौर पर—हम और कितनी देर इस लाचारगी, चुप्पी को झेले रह सकते हैं?