आने वाला समय दावानलों, तूफानों और चक्रवातों का समय है। आज हिम और बर्फ की पर्ते ह्रासग्रस्त हैं। धरती का रक्षा कवच दरक रहा है। कार्बन उत्सर्जन के शमन के व्यापक और जरूरी उपाय नहीं बरते जा रहे हैं। महासागरीय कन्वेयर बेल्ट भी तड़क रहे हैं। धरती की हरारत आहिस्ता-आहिस्ता बुखार में तब्दील हो रही है।

डॉ. सुधीर सक्सेना

संकट सघन है और उसकी भयावहता को वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बूझ भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसे लेकर सचेत है। यह बात दीगर है कि विभिन्न राष्ट्रों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और खतरा सघन से सघनतम होता जा रहा है। यूएनओ के मानवाधिकार प्रमुख फोकर टर्क ने आगामी समय में ‘भूख’ के विश्वव्यापी संकट के प्रति लोगों को आगाह किया है। सन 2021 में दुनिया में 828 मिलियन लोगों के भूख से पीड़ित होने की बात सामने आई थी।

टर्क ने इसे दोहराते हुए कहा कि सन 2050 तक इसमें 80 मिलियन यानि आठ करोड़ लोगों का इजाफा हो जाएगा। स्पष्ट है कि सदी के मध्य में लगभग एक अरब भूख से पीड़ित होंगे। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि भूख के इस साम्राज्य के क्या सामाजार्थिक नतीजे होंगे।

गौर करें तो टर्क की चिंता हम सबकी यानि साझा या वैश्विक चिंता होनी चाहिए। टर्क कहते हैं कि हमारे पास कदम उठाने के लिए अभी समय है, लेकिन वह समय आज ही है। क्या हम यही भूखी और कष्टमय दुनिया अपनी संततियों को सौंपेंगे? हम मानव इतिहास में आज सर्वाधिक विकसित तकनीक से लैस हैं और इसे बदल सकते हैं।

इक्कीसवीं शती के अंत तक धरती का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस (पांच डिग्री फॉरेनहाइट) तक बढ़ चुका होगा। कल्पना कीजिए कि तब इस तपी हुई धरती पर किस तरह की विभीषिका और आपदाएं जन्म लेंगी?

टर्क इसे मानवाधिकार का मुद्दा मानते हैं तो कॉर्नह्यूबर ‘वेकिंग कॉल्स’ की संज्ञा देते हैं। घड़ी घनघना रही है। जरूरत इसे सुनकर जाग जाने की है। ‘क्रॉप फेल्योर’ अब अजनबी संज्ञा नहीं रही। सन 2010 में जेट स्ट्रीम का प्रकोप दुनिया ने देखा है। रूस के कुछ हिस्सों में प्रचंड गर्मी और पाकिस्तान में बाए़ से फसलें चौपट हो गई थीं। आगामी समय में जलवायु परिवर्तन की गति तीव्र होने से अतिवृष्टि और अनावृष्टि का खतरा और बढ़ेगा।

ये स्थितियां दुर्भिक्ष, महामारी और विनाश को न्योता देंगी। भूमंडलीय ऊष्मीकरण एक ऐसा घटक है, जिसे सर्वनाशी या भस्मासुर की संज्ञा दे सकते हैं। यह अनेक तरह के शृंखलाबद्ध संकटों को जन्म देगा, जो धरती पर मनुष्य जाति ही नहीं, वरन वनस्पतियों और जीव जंतुओं सभी के लिए अपूर्व और असाध्य परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे।

आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग शब्द सभी महाद्वीपों में परिचित और प्रचलित है। यह रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस संज्ञा की आयु सिर्फ 50 साल है। आज से अर्द्धशती पहले सन 1975 में प्रोफेसर वालेस स्मिथ ब्रोकर ने इसे ईजाद किया था। सन 1931 में जन्में प्रो. स्मिथ ब्रोकर ने ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की न सिर्फ बात की थी, बल्कि दुनिया को आगाह करते हुए चेतावनी भी दी थी।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे स्मिथ ब्रोकर को इसी कारण जलवायु विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि उनका टकसाली शब्द तो दुनिया भर में फैल गया, लेकिन उनकी चेतावनी लगभग अनसुनी रही। इसी का नतीजा है कि दुनिया लगातार वैश्विक अनिष्ट की ओर बढ़ रही है और अमंगल की आशंका विराट से विराटतर हुई जाती है।

जलवायु संकट चेतावनी और चिंता

इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाला समय दावानलों, तूफानों और चक्रवातों का समय है। आज हिम और बर्फ की पर्ते ह्रासग्रस्त हैं। धरती का रक्षा कवच दरक रहा है। कार्बन उत्सर्जन के शमन के व्यापक और जरूरी उपाय नहीं बरते जा रहे हैं। महासागरीय कन्वेयर बेल्ट भी तड़क रहे हैं। धरती की हरारत आहिस्ता-आहिस्ता बुखार में तब्दील हो रही है।

निर्वनीकरण और जीवाश्म ईंधन के दहन की गति थमी नहीं है, लिहाजा संकट विकराल हुआ जाता है। जंगलों में आग की घटनाएं गंभीर हैं और वैज्ञानिक इनमें वृद्धि की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरह हिमनदों का विगलन भी बढ़ेगा। ईंधन के दहन से उत्सर्जन के फलस्वरूप कार्बन मोनो आक्साइड, कार्बनडाईआक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और परफ्लोरो कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी और धरती पर कहर बरपेगा।

धरती के इतिहास में सन 2010 से सन 2020 का दशक सबसे गर्म दशक यूं ही नहीं था। वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता में वृद्धि में गोवंश और भेड़ों का भी हाथ है। रासायनिक उर्वरक, अलग जहर घोलने में लिप्त हैं। वायुमंडल में सन 1750 से सन 2020 के दरम्यान कार्बन डाईआक्साइड की सान्द्रता 48 प्रतिशत बढ़ चुकी है और धरती के तापमान में प्रति दशक दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

इससे धरती और धरती पुत्रों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ऊष्मीकरण की गति के दो प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत तक सीमित करने की दिशा में प्रयास तो किए जा रहे हैं, किंतु कहना कठिन है कि क्या इन आधे-अधूरे प्रयासों के वांछित नतीजे निकलेंगे?

ग्लोबल वार्मिंग का खामियाजा मनुष्य को अनेक रूपों में भुगतना पड़ेगा। इसका परिणाम सरल रैखिक कतई नहीं है, बल्कि यह दुष्परिणामों की शृंखला को जनम देगा। पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन असामान्य ऋतु चक्र, नई-ई बीमारियां और संक्रामक रोग तथा कृषि एवं मत्स्य उत्पादों पर विपरीत प्रभाव।

स्वीडिश वैज्ञानिक स्वेन्ते अरहेनियस (1859-1927) ने जब सन 1896 में पहले पहल कहा था कि जीवाश्म ईंधन के दहन से अंतत: वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है, तब उन्हें सपने में भी गुमान नहीं था कि करीब सवा सौ साल बाद स्थितियां इतनी विकराल हो जाएंगी। बहरहाल, स्वेन्ते ने वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता और वैश्विक तापमान के मध्य रिश्ते को बखूबी बूझ लिया था। आज कार्बन डाईआक्साइड और अन्य गैसों का उत्सर्जन वैश्विक ऊष्मीकरण का सबसे बड़ा स्रोत या कारक है।

यह अकारण नहीं है कि यूएनओ ने दुनिया को डिस्टोपियन प्रकृति के बारे में चेताया है। कार्न ह्यूबर ने स्पष्ट कहा है कि धरती खाद्य संकट के मुहाने पर है। घटनाएं खाद्य असुरक्षा, कम उपज, मूल्य वृद्धि, सामाजिक तनाव आदि को जन्म देंगी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप वात-चक्र बदलेगा और इसका असर प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों पर पड़ेगा।

अनुमान है कि इससे उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया के खाद्यान्न उत्पादक उर्वर क्षेत्र प्रभावित होंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये वैज्ञानिक वात-चक्रों में उथल-पुथल या वायु-तरंगों की आवारगी को परिणाममूलक मान रहे हैं।

ग्लोबल वार्मिंग से संभावित खतरों और हानियों के घटाटोप के बीच आश्चर्यजनक तौर पर कतिपय लाभ की रूपहली रेखाएं भी विद्यमान हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक चक्र है और पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन अवश्यंभावी और संभावनाशील है। मसलन समुद्रों में जलवाष्पीकरण की गति बढ़ेगी। फलत: ज्यादा नमी उत्पन्न होगी, जो अधिक हरियाली उत्पन्न होने का वायस बनेगी।

ऐसा ही एक तर्क यह भी है कि बढ़ते कार्बन फुट प्रिंट्स से वातावरण में कार्बन डाईआक्साइड की सांद्रता में बढ़ोत्तरी से वनस्पतियों की वृद्धि और प्रसार में तेजी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग स्केप्टिक्स के सिद्धांत के अनुसार धरती पर पिघला हिमयुग तभी समाप्त हुआ था, जब ग्लोबल वार्मिंग का दौर चला था। इस दौर के परिणामस्वरूप हिम का विगलन हुआ था और पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल स्थितियां बनी थीं।

इस सिद्धांत के पक्षधर वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि दुनिया कभी आज से ज्यादा गर्म थी। फलत: अनेक प्रजातियों का उदभव हुआ। इस समूह का आधारभूत तर्क है कि गर्म जलवायु विकास क्रम के लिए अधिक मुफीद है। इनका कहना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कभी 22 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जो कालांतर में घटकर 15.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

मजेदार बात है कि समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि से यह वर्ग भी सहमत है किंतु वह इसे अजूबा नहीं मानता। उसके अनुसार अनुकूलन के जरिए इसका सामना किया जा सकता है। इससे भला कौन इनकार करेगा कि अतीत में समुद्रों ने बड़े भूभाग और अनेक बस्तियों व नगरों को लीला है।

Also Read: राज्यसभा में कुछ नहीं बदलेगा पर चुनाव अहम

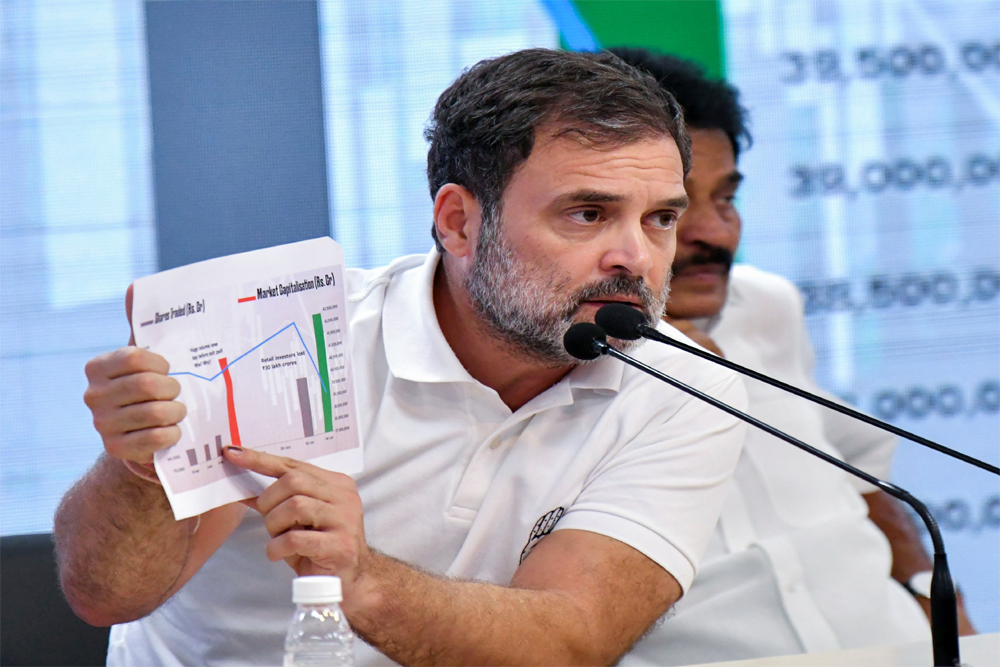

Pic Credit: ANI