दूसरी भारतीय भाषाओं — बंगाली, मलयालम, तेलुगु, मराठी — में वहां के साहित्यकार अपने छोटे शहरों में रहते हुए भी राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं। मगर हिन्दी में जो दिल्ली नहीं आया, उसकी प्रतिभा और काम उतना सामने नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। पांडेय जी इसी त्रासदी के मूक नायक रहे — एक ऐसे पब्लिक इंटलेक्चुअल, जिन्होंने मंच, माइक, कविता, शोध और स्मृति — सबको एक गहरी मानवीय भाषा में बाँध दिया।

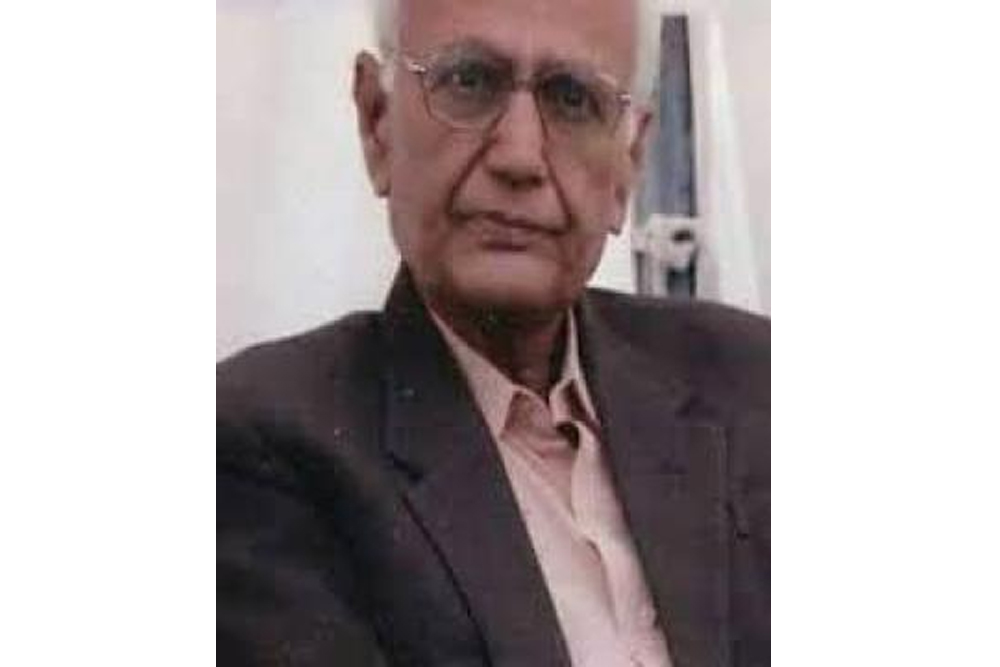

स्मृति- डॉ. केबीएल पांडेय

अब ऐसा होता नहीं कि शहर में एक शून्य हो जाए और वह किसी नेता या किसी दूसरे क्षेत्र की अजीम हस्ती के जाने से नहीं, बल्कि एक साहित्यकार के जाने से हो!

मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी दतिया में डॉ. केबीएल पांडेय के जाने से ऐसा ही हुआ। अभी रविवार, 13 जुलाई को पांडेय जी, जिन्हें हम हमेशा ‘सर’ ही कहते थे, नहीं रहे। और हम ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड, ग्वालियर-चंबल संभाग में हर जगह उन्हें सम्मान के साथ ‘सर’ ही कहा जाता था।

इतना सम्मान, ख्याति और लोकप्रियता किस लिए? प्रारंभिक परिचय तो एक कॉलेज शिक्षक का था — जो दतिया कॉलेज में हिन्दी पढ़ाते थे। मगर ‘सर’ इसके बाहर भी अपना असर रखते थे। साहित्य में था ही, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी उनका गहरा प्रभाव था। सदा मुस्कराते रहने वाले, कभी किसी से अप्रिय न बोलने वाले ‘सर’ अपनी प्रभावी शख्सियत और सामाजिक संवेदना के कारण उन लोगों में भी लोकप्रिय थे जो उनसे सीधे नहीं मिल पाते थे, बल्कि सभा-समारोहों में उन्हें सुन लेते थे। उनकी वक्तृत्व कला बहुत प्रभावशाली थी। जब बोलते थे तो लगता था, सुनते रहो। 26 जनवरी और 15 अगस्त के सरकारी समारोहों में उनकी आवाज और प्रस्तुति के आकर्षण में बहुत लोग कार्यक्रम स्थल की ओर खिंचे चले आते थे।

आम लोगों के लिए विद्वता के अलग मायने होते हैं। शुष्क बुद्धिजीवी उन्हें प्रभावित नहीं करते। वह ज्ञान-चर्चा कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है — अकादमिक क्षेत्रों तक। मगर ज्ञान, विचार और संवेदना का असली अर्थ तब है जब वह आम जनता तक पहुंचे। पांडेय जी उसी श्रेणी के बौद्धिक थे। जिसे कहते हैं पब्लिक इंटलेक्चुअल — जो अपनी अकादमिक दुनिया से बाहर आकर लोगों से सीधा संवाद करते हैं।

यहाँ हम नोम चॉम्स्की का नाम नहीं लेंगे — वे तो जन बुद्धिजीवियों में विश्व के सबसे ऊपर माने जाते हैं। हिन्दी के कुछ लोगों का नाम लेंगे। मगर चॉम्स्की याद इसलिए आए कि उनका पहला काम भाषा विज्ञान में है। और पांडेय जी का भी भाषा पर बहुत काम है — खासतौर से बुंदेली पर।

तो हिन्दी में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जैसी भूमिका हरिशंकर परसाई और राजेन्द्र यादव ने निभाई, ग्वालियर में प्रकाश दीक्षित ने, वैसी ही बुंदेलखंड में पांडेय जी ने निभाई।

एक सम्मानित सार्वजनिक शख्सियत का असर कितना होता है, इसका एक उदाहरण बताते हैं। बात 1975 की शुरुआत की है। एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था। सारे बड़े कवि आए हुए थे। उन दिनों शरद जोशी ने नया-नया गद्य (व्यंग्य) मंच से पढ़ना शुरू किया था। वे भी थे। नीरज, जो उस समय अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, कविता पढ़ रहे थे। संचालन ‘सर’ (पांडेय जी) कर रहे थे।

1975 का वह समय राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था। बहुत कम युवा और छात्र ऐसे थे जो जेपी आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थों को समझ रहे थे। कुछ ही समय बाद जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से सेना और पुलिस को सरकार के आदेश नहीं मानने का आह्वान किया था — जिसके बाद इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा।

तो नीरज ने कविता पढ़ना शुरू किया — “ओ दिल्ली जाने वाले राही, कह देना इंदिरा गांधी से…”। हमने आवाज लगाई — “यह नहीं चलेगा!” हम छात्र नेता थे। हमारे साथ के लड़के भी चिल्लाए। उन दिनों नीरज जेपी आंदोलन का समर्थन करते हुए यह कविता सुनाते थे। लड़कों के शोर के बाद मंच पर खामोशी छा गई। मगर तभी एक आवाज गूंजी — “शकील!” और शकील खामोश हो गए।

यह आवाज थी ‘सर’ की। और उसमें न आदेश था, न रोष। एक साधारण, शालीन आवाज। मगर उसका असर इतना था कि बिना एक शब्द और बोले, हम शांत हो गए। नहीं तो छात्रों की राजनीति में ऐसा होता नहीं है — वहां इसे ‘सरेंडर’ करना माना जाता है। मगर यह एक सार्वजनिक बौद्धिक का पुण्य प्रताप होता है, जिसके सामने बाकी मूल्य पैमाने बौने हो जाते हैं — और सम्मान से केवल सिर झुका लिया जाता है।

लिखने को बहुत कुछ है, मगर चलते हैं वहां से जहां से पांडेय जी अपनी शुरुआत बताते हैं — आरएसएस से। शाखा में नियमित रूप से जाने वाले स्वयंसेवक। इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान रज्जू भैया (प्रो. राजेन्द्र सिंह, जो बाद में संघ प्रमुख बने) से बहुत प्रभावित। मुरली मनोहर जोशी और गिरिराज किशोर से भी निकट संबंध। लेकिन बाद में साहित्य की प्रगतिशील धारा से जुड़ाव।

यह यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पांडेय जी के ही शब्दों में — परिवर्तन समाजपरक सोच से आया। पहले अंग्रेज़ी में एमए, फिर हिन्दी में एमए और पीएचडी। इलाहाबाद में ही निराला थे। उनका ‘तोड़ती पत्थर’, ‘अबे सुन बे गुलाब’, और प्रेमचंद का ‘गोदान’ — इन रचनाओं ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वह एक वीडियो इंटरव्यू में कहते हैं — “गोदान में होरी की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर जो बोझ आता है, उसने मेरी पूरी धारा बदल दी।”

मजदूर-किसान की कठिनाइयों ने उन्हें प्रगतिशील कविता की ओर मोड़ दिया। शोषण दिखने लगा। संवेदना जगने लगी।

यह एक बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया थी। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध कविता है —

“अब कहां संवाद की संभावनाएं,

प्रश्न तक की जब हमें अनुमति नहीं है!”

बुंदेलखंड के किसान पर उनकी कविता कहती है:

“फसल अच्छी हुई, पूरा परिवार खुश है।

मगर — मंडी से लौटकर लगेगा ये

कितने सपने सच हैं,

कितने खाम-ख्याली में!”

पांडेय जी मूलतः कवि थे। लेकिन काम उनका सबमें था — इतिहास, शोध, आलोचना, अनौपचारिक जन-शिक्षण से लेकर औपचारिक शिक्षण तक। मगर कविता में वे सबसे मुखर अंदाज़ में सामने आते थे। आज के हालात पर उनकी पंक्तियाँ देखें:

“सच कहीं दरबान सा बाहर खड़ा है,

झूठ मसनद से टिका है!”

कविता के अलावा, जिस क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज़्यादा और गंभीर काम किया, वह था — शोध। प्रसिद्ध लेखिका और बुंदेलखंड से ही ताल्लुक रखने वाली उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा ने कहा था — “काश मेरे शोध-गुरु पांडेय जी होते।”

शोध के प्रति उनकी गंभीरता को एक प्रसंग से समझिए। ऊपर हमने ग्वालियर के विद्वान प्रकाश दीक्षित जी का ज़िक्र किया, जिनका पांडेय जी बहुत सम्मान करते थे। मगर हमारा रिश्ता प्रकाश जी से कुछ उनकी उदारता और कुछ वैचारिक साम्यता के कारण मित्रवत था।

तो ‘सर’ हंस कर कहते थे — “तुम्हारे दोस्त ने कितनों को डॉक्टर बना दिया?” — मतलब पीएचडी करवा दी। बात एक हद तक सही थी। प्रकाश जी उदारतापूर्वक पीएचडी करवा देते थे। पांडेय जी कड़े अनुशासन की मांग करते थे। यह मित्रवत तंज था — मगर शोध की गरिमा के प्रति उनका आग्रह उसमें स्पष्ट झलकता था।

वह हिन्दी की दुनिया ही अलग थी। मगर एक बात साफ है — हिन्दी में बड़ी-बड़ी प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए सामने नहीं आ पाईं क्योंकि वे अपने शहर से बाहर नहीं निकलीं।

प्रकाश जी को भी मुम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर दिल्ली की पत्रकारिता तक कई ऑफर मिले। मगर वे कहते थे — “ग्वालियर में तो मैं घर से निकलकर कॉफी हाऊस जाता हूं, तो कितने लोग नमस्कार करते हैं — वहां कौन पहचानेगा?”

यही हाल पांडेय जी का था। दतिया में जब वे घर से निकलकर बाज़ार आते थे तो हर तरफ से नमस्कार-नमस्कार होता था। यही आत्मीयता, यही पहचान उन्हें प्रिय बनाती थी।

दूसरी भारतीय भाषाओं — बंगाली, मलयालम, तेलुगु, मराठी — में वहां के साहित्यकार अपने छोटे शहरों में रहते हुए भी राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं। मगर हिन्दी में जो दिल्ली नहीं आया, उसकी प्रतिभा और काम उतना सामने नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। पांडेय जी इसी त्रासदी के मूक नायक रहे — एक ऐसे पब्लिक इंटलेक्चुअल, जिन्होंने मंच, माइक, कविता, शोध और स्मृति — सबको एक गहरी मानवीय भाषा में बाँध दिया।