लंदन के द इकॉनोमिस्ट ने ठिक लिखा कि “यदि अमेरिका भारत को अलग-थलग करता है, तो यह उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। जबकि भारत के लिए अपनी सुपरपावर बनने की दावेदारी को परखने का यह मौका है।” पहली नज़र में वाक्य सुकून देता है — जैसे अमेरिका ग़लती करेगा अगर डगमगाया, और भारत नियति के द्वार पर खड़ा है। पर ध्यान से सुनें तो यह तारीफ़ नहीं, टालमटोल है। सुपरपावर-इन-वेटिंग यानी अभी नहीं। याकि महज नारे जिनमें जान नहीं, प्रदर्शन जिसमें ताक़त नहीं। एंकर की तरह तीन शब्द हमें बाँध देते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने ही भविष्य की कतार में फँसा है, हिचकिचाहट में अटका है। इतिहास में दर्ज होता है, ताक़त के रूप में नहीं, बल्कि फुटनोट की तरह: इन वेटिंग।

यह नहीं कि भारत कभी इंतज़ार में नहीं रहा। मोटामोटी हर प्रधानमंत्री ने ताकत और फुटनोट की खाई को पाटने की कोशिश अपने-अपने ढंग से की है— अपूर्ण रूप से, लेकिन एक निशान छोड़ते हुए। बस आज वह इन-वेटिंग इतना जाहिर, स्पष्ट, इतना चौड़ा हो गया है कि आकांक्षा और आस्था के बीच की दूरी लगभग असंभव लगती है।

आज़ादी के समय नेहरू ने “नियति से साक्षात्कार” की बात की थी — एक उपनिवेश से आगे बढ़ने का साहस। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण से लेकर पोखरण तक भारत की ताक़त दिखाई। नरसिंहाराव ने 1991 में बंद अर्थव्यवस्था की दीवार तोड़ी और उदारीकरण की नींव रखी। मनमोहन सिंह ने शांति से न्यूक्लियर डील, स्थिर विकास और वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति को मज़बूत किया। हर दौर अपूर्ण था, पर आकांक्षा जीवित थी। यह भावना केवल सत्ता गलियारों में नहीं, बल्कि भारत के मध्यमवर्ग की कल्पना में भी थी।

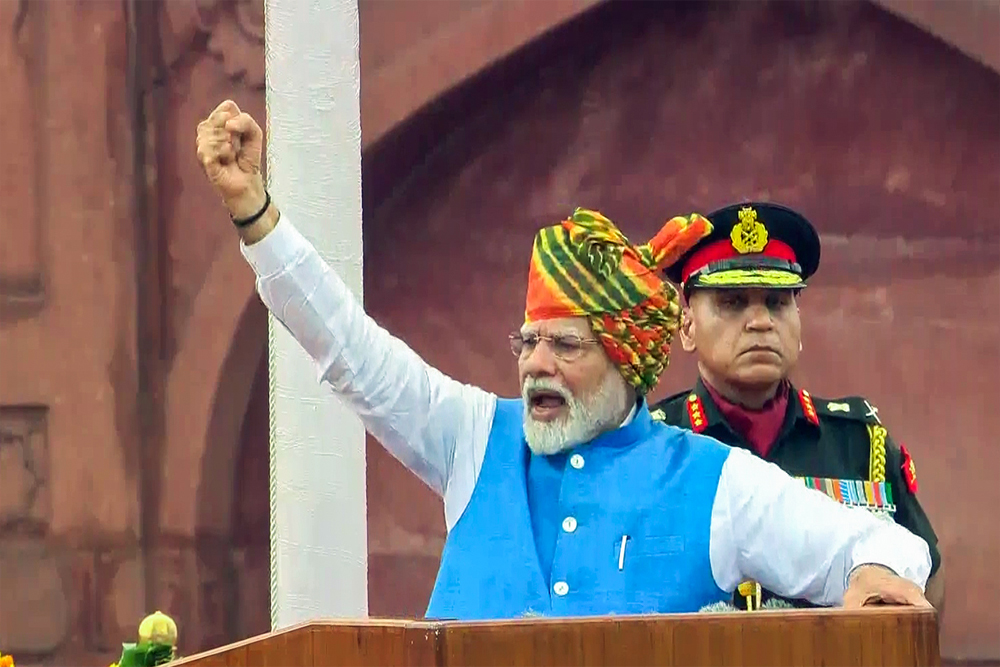

फिर आए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आकांक्षा को तमाशे और नारों में लपेट दिया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अमृत काल — नियति की भाषा को नए ज़माने के लिए पैक किया। कुछ समय के लिए लगा कि अब इन वेटिंग ख़त्म होगा, भारत महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। यह स्वप्न स्वर्णिम लगा।

पर सपनों का रंग नहीं होता और न कोई विचारधारा। वे या तो साहसी होते हैं या हिचकिचाए हुए। रूस सोवियत अतीत को पुनर्जीवित करना चाहता है। चीन अपने ही साये से बड़ा होना चाहता है। उनकी आकांक्षा कठोर है, बलिदान से तराशी हुई। भारत की आकांक्षा भावुक है, नारों में ढह जाती है। हम खुद को यह कहकर सांत्वना देते हैं कि हमारी चढ़ाई “लोकतांत्रिक” होगी, इसलिए श्रेष्ठ होगी। पर बिना त्याग और साहस के, सपने रेटरिक में बदल जाते हैं।

पर आज का भारत क्या सपने देखना छोड़ नहीं चुका है?

अपने चारों ओर देखिए। आपका घर, गाड़ी, सड़क, दफ़्तर की मेज़, टिफ़िन का खाना, बैंक का मैसेज — यही है हमारी ज़िंदगी की लय। सुरक्षित, स्थिर, पूर्वानुमेय। यह आरामदायक है, लेकिन आकांक्षाएँ अब सुपरपावर बनने की ऊँचाई पर नहीं, बल्कि मध्यमवर्गीय सुरक्षा की छत पर अटकी हैं — नौकरी, ईएमआई, सालाना छुट्टी। 21वीं सदी में भी हम जीने को महत्वाकांक्षा समझते हैं, स्थिरता को नियति। इसी चुप्पी में छिपा है वह सच, कि भारत अब भी सुपरपावर “इन वेटिंग” है।

नई सदी ने ताक़त का नक्शा बदल दिया है। अब शक्ति का स्रोत न साम्राज्य है, न कच्चा माल, बल्कि मनुष्य की क्षमताएँ और उन्हें संभालने वाला ढाँचा। राष्ट्र नारों से नहीं, बल्कि इस बात से उठते हैं कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध और सड़कों में कितना निवेश करते हैं। प्रतियोगिता अब भूगोल की नहीं, प्रतिभा की है।

“इन वेटिंग” की कहानी सिर्फ़ नीतिगत काग़ज़ों या जीडीपी आँकड़ों में नहीं, बल्कि ज़मीनी शहरों में दिखती है — और मुंबई से स्पष्ट कोई दूसरा शहर नहीं है। मगर यहाँ महत्वाकांक्षा और असमानता भयावह आमने-सामने खड़ी हैं। 1970–80 के दशक में यह शहर हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार जैसे अंडरवर्ल्ड डॉनों का था। बाद में दाऊद ने अपराध में वैश्विक हल्लाबनाया। आज दौर बदला है। अब अंबानी और अदानी की तूती हैं। और इन्हें मोदी राज में राष्ट्रवाद की भाषा में “आत्मनिर्भर भारत” के महानायक कहा जा रहा है। जो उद्यमशीलता पहले गली-मोहल्ले से फलती-बढ़ती थी, वह अब राज्य की चुप्पी और नीति की कृपा से प्रतिमान बन रहे हैं।

पर जिस राष्ट्र में अरबपति मसीहा बनते हैं, वह धन को महत्ता से और इसी के गरूर में ग़लतफ़हमी में फंसता है। व्यापारी घरानों से औद्योगिकीकरण और उससे रोज़गार व वास्तविक आर्थिक शक्ति नहीं बनती। फिर शिक्षा खोखली और टूटी हुई है, बुनियादी ढाँचा कमज़ोर है। और जब संकट आता है तो सुधारों की जगह हिंदू राष्ट्रवाद की डुगडुगी बनती हैं। या सरकार नया आख्यान गढ़ती है। जैसे ट्रंप के 50% टैरिफ़ से बाज़ार हिला, तो ईवाई की रिपोर्ट आई। जबरदस्ती बेवक्त का हल्ला कि 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। काग़ज़ पर वादा है — ताक़त, उपभोग, पूँजी। पर ज़मीन पर सवाल वही है: क्या आर्थिकी का बड़ा आकार भीड़ में जी रहे आम भारतीय को गरिमा देगा?

जब तक असमानता के कैंसर से निजात नहीं है, मानव पूँजी नहीं बनेगी, ढाँचा नहीं सुधरेगी, भारत आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि विरोधाभासों में फंसा रहना है। अर्थव्यवस्था का आकार भले बढ़े पर समृद्धि के छोटे टापू रहेंगे। विकास की बातें और वंचना का सागर। हम फुटनोट ही बने रहेंगे और इन तीन शब्दों में कैद रहेंगे — सुपरपावर इन वेटिंग।